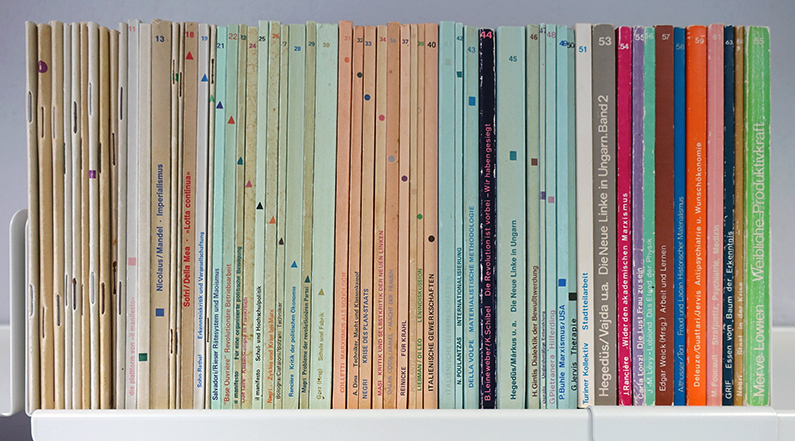

Internationale Marxistische Diskussion | Merve Verlag Berlin

Teil des selbstverwalteten Kultur- und Atelierhaus’ Auf dem Wolf 11 (ADW11) in Basel ist distro – ein halböffentlicher Arbeitsraum mit Büchern und Magazinen. Zum einen gibt es hier einen Handapparat zu publizistischer Praxis, zum anderen einige kleinere Sammlungsbestände. Darunter die vollstände Reihe ‹Internationale Marxistische Diskussion› (IMD), herausgegeben zwischen 1970 und 1977 vom Berliner Merve Verlag.

Diskussionszusammenhänge

Bevor sich Merve mit seinen kleinen Bändchen im Format B6 als erste Adresse für französische Philosophie etablierte, besteht der Verlag als sozialistisches Kollektiv, das Einflüsse vor allem der italienischen, aber auch der französischen Neuen Linken aufnimmt, um sie in Form von übersetzten Texten in die westdeutsche Debatte einzubringen. Ein wichtiger Bezugspunkt für die Verlagsarbeit war dabei die 1969 wegen Linksabweichung aus der kommunistischen Partei Italiens (PCI) ausgeschlossene Gruppe von Parteiintellektuellen um Luigi Pintor und Rossana Rossanda, die mit der radikalen aber undogmatischen Zeitung Il Manifesto eine publizistische Plattform mit Modellcharakter aufgebaut hatten.

Bekannt wurde der Verlag in der ersten Hälfte der 1970er Jahre aber vor allem durch die Publikation von Analysen einer anderen Strömung der italienischen radikalen Linken, dem Operaismus, zu dessen philosophischen Begründern u. a. Toni Negri, Lucio Colletti, Mario Tronti und Sergio Bologna zählten. Im Zusammenhang mit einer Reihe wilder Streiks in Norditalien positionierte sich der Operaismus in scharfer Opposition zur PCI und den herkömmlichen Formen politischer und gewerkschaftlicher Organisation. Nicht zuletzt markiert er einen Bruch mit dem von der traditionellen Arbeiter:innenbewegung hochgehaltenen Arbeitsethos.

Mitte der 1970er Jahre kamen neue Themen dazu: Mit Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft von Mariarosa Dalla Costa und Sema James erschien 1973 ein erster explizit feministischer Text. Dalla Costa und James kritisieren darin die Vernachlässigung der Bedeutung unbezahlter Hausarbeit für den Kapitalismus durch die marxistische Theorie. 1975 analysierte Carla Lonzi in Die Lust Frau zu sein heterosexuelle Beziehungen als Moment der Unterdrückung und plädierte basierend auf der geteilten Erfahrung von Frauen für eine autonome Frauenbewegung. Neben dem Feminismus wurde für das Verlagskollektiv auch die kritische Psychiatrie bzw. Antipsychiatrie wichtig. In diesem Zusammenhang erschienen 1976 bei Merve dann auch Texte von Autoren wie Gilles Deleuze, Félix Guattari und Michel Foucault.

Weitere Impulse erhielt der Verlag durch die frisch zu Merve gestossene Heidi Paris. Bald wurde der Serientitel ‹Internationale Marxistische Diskussion› fallengelassen und auch von der kollektiven Verlagspraxis zusehends Abstand genommen. Merve war nun vor allem das Paar Peter Gente und Heidi Paris. Um den Bruch zu akzentuieren, wurde 1977 auch das Format der Veröffentlichungen von DIN A5 auf DIN B6 verkleinert.

Produktionsweisen

Dem Anspruch einer Aufhebung der Trennung von Kopf und Handarbeit folgend, druckte und heftete das Verlagskollektiv ihre Bücher bzw. Broschüren anfangs selber. Gemeinsam mit dem befreundeten Basis Verlag, hatte man sich im Mietkauf eine Kleinoffsetdruckmaschine der Firma Rotaprint angeschafft. Die Rotaprint war auf den Druck in DIN A4 ausgerichtet. Dadurch war das Format der Reihe (A5 als halbes A4) vorgegeben.

Ab Februar 1971 wurde Druck und Bindung an eine Druckerei abgegeben. Entsprechend haben die Veröffentlichungen des Verlags von der Nr. 11 an Klebebindung. Selber produziert wurden vom Kollektiv fortan nurmehr die Neuauflagen der vorherigen zehn drahtgehefteten Broschüren.

Die typografische Gestaltung ergab sich ebenfalls weitgehend aus den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten. Die Druckvorlagen für die Texte werden bei Merve auf einer geleasten IBM Executive getippt. Diese elektrische Schreibmaschine ermöglicht proportionalen Buchstabenabstand. Blocksatz hingegen ist keine Option. Die Executive war mit verschiedenen Schriften erhältlich. Für IMD 1–59 kommt die ‹IBM Mid-Century› zum Einsatz, eine an die ‹Futura› erinnernde konstruierte Grotesk. Später eine Serifenschrift (‹IBM Bold-Face No. 2›).

Für die Umschlaggestaltung der Reihe konnte das Verlagskollektiv den befreundeten Grafiker Jochen Stankowski gewinnen. Dieser arbeitet zu diesem Zeitpunkt im Atelier seines Onkels, Anton Stankowski. Wie bei diesem ist Jochen Stankowskis Gestaltung konstruktiven Prinzipien verpflichtet. Von Stankowski stammt die Raute auf dem Umschlag, welche die Merve-Bändchen bis heute auszeichnen. Die Idee des Gestalters, war es, ein Template zu entwickeln, mit dem die Verleger:innen selbständig arbeiten konnten. In die Raute wurden die Namen der Autor:innen und die Titel in der Schrift ‹Helvetica› mit Letraset-Buchstaben gesetzt bzw. gerieben – bis zur Nr. 11 jeweils in konsequenter Kleinschreibung.

Am Anfang wurde die Rauten nur durch eine Linie definiert. Zuerst (Nr. 1–20) auf grauem, dann auf grünem (Nr. 21–30), auf orangem (Nr. 31–40) und auf blauem (Nr. 41–51) Einbandkarton. 1976 gab es ein Redesign. Von der Nr. 53 an ist die Raute weiss und der Rest des Umschlags in einer kräftigen Farbe.

In ihrem 1977 als letzte Nummer der Reihe IMD erschienenen Rückblick auf das Verlagsprojekt spricht die Mitbegründerin Merve Lowien im Zusammenhang mit der grafischen Gestaltung der Broschüren von einer «Eintönigkeit», die auch der «zweckrationalen, anspruchslosen Einrichtung» der damaligen Verlagsräume entsprochen hätte. «Diese unauffällige, billige Gleichförmigkeit galt als ‹solide›, und sie ist es auch im Vergleich zur künstlerischen, geldkostbaren Reizgestaltung der herrschenden Konsumwelt.» (Lowien, 1977, S. 79). Nicht von ungefähr brachen die feministischen Publikationen im letzten Jahr des Kollektivs mit dem bisherigen Gestaltungskonzept und lösen die untere Gerade der Raute in eine organisch anmutende Form auf.

Eine Liste der Reihentitel findet sich hier.

Literatur

-

Philipp Felsch: Der lange Sommer der Theorie. Geschichte einer Revolte, 1960–1990, München: C.H. Beck, 2015.

- Merve Lowien: Weibliche Produktivkraft – gibt es eine andere Ökonomie. Erfahrungen in einem linken Projekt, Berlin: Merve, 1977.

- Jochen Stankowski und Christof Windgätter: «Der Rautenmacher. Gespräch über den Merve-Verlag», in: Maske und Kothurn 58, Heft 2, Wien: Böhlau, 2012, S. 57–70.

- Mark Terkessidis: «Als die Kämpfe kleiner wurden. In 30 Jahren von der ‹Internationalen Marxistischen Diskussion› zum ‹Internationalen Merve Diskurs›», in Jungle World 26. Januar 2000. [online]

Verlagsarchiv

Das historische Archiv des Merve Verlags befindet sich seit 2006 am ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe. Seit kurzem gibt es auf der Website dieser Institution eine kurze Beschreibung des Bestandes.